Namhafte Experten informierten und diskutierten in Wiesbaden

Zukunftsweisende Fragen und Lösungen zu den Themen „Nachhaltigkeit“ und „Qualität“ bildeten einen Schwerpunkt auf der diesjährigen Dyckerhoff Weiss Betonwerkstein-Tagung, die Ende April in Wiesbaden stattfand.

Auch wenn das aktuelle gesamt- und bauwirtschaftliche Umfeld der Branche eine gute Perspektive bietet, so sollte man stets darüber nachdenken wie man sich den Herausforderungen der Zukunft noch besser stellen kann. Dazu wollte auch die diesjährige Dyckerhoff Weiss-Betonwerksteintagung wiederum ihren Teil beitragen – so Martin Möllmann bei seiner Begrüßung der rund 120 Gäste im Wiesbadner Info-Zentrum. Ein zentraler Aspekt ist dabei mit Sicherheit das Thema der „Nachhaltigkeit“ in all seinen Facetten; denn „der Umgang mit dem Thema Nachhaltigkeit charakterisiert die Zukunftsfähigkeit eines Unternehmens“.

Nachhaltige Planung erfordert nachhaltig produzierte Materialien

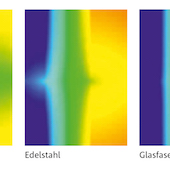

So zogen sich auch Begriffe wie „Nachhaltigkeit“ bzw. „Zukunft“ und „Qualität“ wie ein roter Faden durch die insgesamt sechs spannenden Vorträge. Gleich zu Beginn der Tagung beschäftige sich Günter Laubinger von der Rinn Beton- und Naturstein GmbH & Co. KG aus Heuchelheim mit dem zukunftsorientierten Thema „Nachhaltige Freiraumgestaltung und die Ökobilanz der Flächenbefestigung“. Dabei zeigte er, dass nachhaltige Planung nur unter Verwendung nachhaltig produzierter Bauteile möglich ist und dass es wichtig ist, die Bestandteile, Herstellungsprozesse und Lieferwege von Produkten stets in die Gesamtbetrachtung mit einzubeziehen. Beispielhaft nannte er hier die Hydropor Pflaster von Rinn, die auf einer Fläche von 1.000 m² die Kanalisation um 688 m³ Regenwasser entlasten. Seine Ausführungen zum nachhaltigen Energiemanagement von Rinn leiteten bereits zum nächsten Vortrag über; denn Dipl.-Ing. Michael Groschopf, Leiter der Qualitätssicherung Weisszement bei Dyckerhoff, warf nicht nur einen Blick auf die „Qualitätssteuerung“, sondern auch auf das „Energiemanagement bei Dyckerhoff“; denn beide Aspekte sind, auch wenn es auf den ersten Blick nicht so erscheint, eng verzahnt – so der Referent. Ausführlich beschrieb er dabei nicht nur das bei Dyckerhoff praktizierte, prozessorientierte Qualitätssicherungssystem, sondern ebenso das „Integrierte Managementsystem“ und dessen Maßnahmenkatalog zur Erreichung der von Dyckerhoff gesetzten Energieziele. Was solch qualitätsgesteuerte „Zemente für dauerhafte Betonwaren“ leisten müssen – dieser Frage ging Klaus Neu von der Bauberatung der Dyckerhoff GmbH, nach. Bei seinem Rückblick auf ca. 100 Jahre Herstellung von Betonwaren betrachtete er vor allem, wie sich im Laufe der Entwicklung der Pflasterproduktion die Zementparameter verändert haben. Die stärksten Veränderungen hinsichtlich Qualitätsstandards, Prüfmethoden und Einsatzstoffe fanden dabei, so Klaus Neu, in den letzten 15 Jahren statt. Unter anderem zeigte er, dass feinere Kornsieblinien zu einem höheren Zementleimbedarf führen, so dass eine Anpassung der Zementleimgehalte an die Kornzusammensetzung notwendig ist. Zudem sprach er sich für eine Sicherstellung der Frühfestigkeiten durch dosierte Warmbehandlung aus sowie eine Reduzierung des Porenraumes im Vorsatzbeton durch gleichmäßigere Kornverteilung der Sande.

Was Zemente und Betone künftig leisten müssen

Indem er auf „20 Jahre Dyckerhoff Flowstone“ zurückblickte, zeigte Christian Bechtoldt die erfolgreiche Entwicklung eines ganz speziellen Werkstoffs auf. Ausschlagend für diese Entwicklung waren neben dem Wunsch der Kunden nach selbstverdichtenden Betonen insbesondere die immer höheren Anforderungen an den Beton. Beispielhaft nannte er Eigenschaften wie Rissefreiheit, Porenarm, scharfe Kanten, filigrane Querschnitte, flexible Formgebung, aber auch Dauerhaftigkeit und geringe Verschmutzungsneigung. All dies erfordert eine anspruchsvolle Betonrezeptierung und einen hohen Qualitätssicherungsaufwand. Und wie im Falle von Flowstone eine Reproduzierbarkeit unter Praxisbedingungen. Eindrucksvoll sein Blick auf die zahlreichen gelungenen Beispiele für den Einsatz des Hochleistungsbindemittels Flowstone – die von den ersten Prototypen der Anfangsjahre über hochbelastbare, großformatige Betonwerksteinplatten und filigrane Fassadenelemente bis hin zu Lichtbetonfassaden und Kunstobjekten unterschiedlichster Art reichten.

Mit Werkstoffen der Zukunft beschäftigte sich auch Dr. Ing. Christoph Müller, Geschäftsführer beim Verein Deutscher Zementwerke e.V. unter der Überschrift „Zemente der Zukunft – alles öko oder was?“. Er machte dabei deutlich, dass Klimaschutz und Ressourceneffizienz zwei wesentliche Themen der umweltpolitischen Agenda sind und daher auch das Bauen mit Beton weiterhin beeinflussen werden. Eine Folge davon wird das Ausloten der Möglichkeiten und Grenzen der weiteren Steigerung des effizienten Einsatzes von Portlandzementklinker und die Frage, welche Stoffe künftig an die Stelle von Portlandklinker treten können. Dabei muss sich die Bewertung der Nachhaltigkeit der jeweiligen Lösung am Lebenszyklus orientieren und neben ökologischen Aspekten z. B. auch die technische Qualität und hier vor allem die Dauerhaftigkeit berücksichtigen – so der Referent bei seinem Fazit. Zum Abschluss des Vortragteils stand erstmals die „Kosmetik von Beton“ auf der Agenda einer Dyckerhoff Weiss-Tagung. Der Betonkosmetik-Spezialist Kaspar Hauser von der Synfola GmbH aus Bäch in der Schweiz stellt dabei ein „Neues Verfahren für Sichtbetonkosmetik“ vor, bei dem „Beton mit Beton repariert wird“. Die Betonrezeptur ist dabei so fein eingestellt, dass sich, so der Referent, eine „rein mineralische Betonperfektion im Mikrobereich“ erzielen lässt. Das Material kann sogar mit einem Spritzgerät verarbeitet werden. Mit dieser Verarbeitungstechnik können innerhalb kurzer Zeit auch große Betonflächen wieder nachhaltig instandgesetzt werden und dies auch in farbigem Beton – so Kaspar Hauser.

Gelungener Abschluss im neuen RheinMain CongressCenter Wiesbaden

Perfekt abgerundet wurde der Tag mit einer Führung durch das neue RheinMain CongressCenter Wiesbaden (ehemals Rhein-Main-Hallen) – ein multifunktionales Veranstaltungszentrum für Messen und Kongresse mit einer Nutzfläche von ca. 25.000 Quadratmetern, welches nicht nur in der hessischen Landeshauptstadt in vielerlei Hinsicht Maßstäbe setzt. Seine Kennzeichen: einzigartige Architektur, modernste Umsetzung, flexibles Raumkonzept, nachhaltige Nutzungskonzeption und zentrale Innenstadtlage. Zu der einzigarten Architektur tragen insbesondere auch die eleganten Terraplan-Betonböden in den Hallen sowie die gelungene Außengestaltung mit Betonelementen und Gestaltungspflaster bei. Auch alle Glieder der Kolonnade – Sockel, Säule und Dach – bestehen aus attraktiven Sichtbetonfertigteilen.

Quelle und Foto: Dyckerhoff GmbH