Rüdiger Kuhn betonte, dass die bedarfsgerechte Entwicklung neuer Produkte und Lösungen, die Beratung bei baustofftechnologischen Fragen und das Fachwissen der Mitarbeiter wichtige Teile des Leistungsangebots sind. Intensiv arbeiten Vertreter des Unternehmens in den nationalen Fachverbänden oder Normengremien auch an einer praxisgerechten Weiterentwicklung von Normen und Vorschriften mit. In den nächsten Monaten werde CEMEX weltweit die neue digitale Kundenplattform CEMEX Go einführen wird, gab Kuhn einen Ausblick auf zukünftige Projekte. Mit CEMEX Go können alle relevanten Kundenprozesse digital verarbeitet werden – die weltweite Einführung einer solchen Plattform ist eine Premiere in der Bauwirtschaft.

Im Vortrag „Bauen mit Carbonbeton“ befasste sich Dipl.-Ing. Steffen Müller, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Technischen Universität Dresden mit einer der spannendsten Entwicklungen im Betonbereich: Kurzfaserbewehrung, faserbewehrte Kunststoffstäbe und textile Bewehrungsmatten aus Carbon anstelle von Stahl. Die im Vergleich zu Stahl extrem leichte Carbonbewehrung bietet neue konstruktive Möglichkeiten. Da keine Korrosionsgefahr besteht, kann die Betondeckung stark verringert werden, es entstehen schlanke Bauteile, die der Architektur eine ganz neue Formensprache ermöglichen. Die Normung für Carbonbeton, so die Zielstellung, soll bis 2021 für eine Praxisanwendung vorangetrieben werden.

Der Vizepräsident der Bundesarchitektenkammer, Joachim Brenncke, beschrieb die aktuellen Herausforderungen in Stadtplanung und Städtebau. Kostengünstiger Wohnraum fehlt in Ballungsgebieten, das gilt vor allem in Städten mit hoher Zuwanderung und in Universitätsstädten. In diesem Segment wird seit Jahren zu wenig Wohnraum geschaffen, es müssten über 1 Million Wohnungen gebaut werden, um den aktuellen Bedarf zu decken. Es müsse immer darum gehen, Wohnraum für alle gesellschaftlichen Gruppen zur Verfügung zu stellen, aber gleichzeitig ein funktionierendes Wohnumfeld zu organisieren. Aus Sicht der Architekten und Stadtplaner sind daher insbesondere folgende Punkte zu beachten:

• vernetztes und ganzheitliches Planen,

• Beteiligungskultur und die Identifikation mit dem Umfeld,

• eine Städte- und Wohnungsbaupolitik, die dies unterstützt, muss weiter fortgeführt und entwickelt werden,

• die Vergabe von Fördermitteln an Planungsqualität binden, Wettbewerbsverfahren ausbauen.

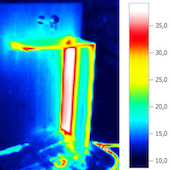

Dr. Christoph Alfes, Leiter Betontechnik und Carbonbeton beim Deutschen Ausschuss für Stahlbeton e. V. (DAfStb), referierte über die kürzlich überarbeitete WU-Richtlinie. Im Zuge der Überarbeitung wurden auch die Begriffe angepasst: statt von „weißer“ Wanne spricht man jetzt von WU-Wanne und WU-Dächern. Wesentliche Änderungen in der WU-Richtlinie 2017 sind die stärkere Betonung der Planung als verantwortlicher Instanz, die neu aufgenommenen Regelungen für WU-Dächer sowie strengere Anforderungen bei WU-Elementwänden. Zusammenfassend hielt Dr. Christoph Alfes fest: „Die Anwendung der WU-Richtlinie für hochwertig genutzte Untergeschosse erfordert ein Umdenken bei der Anwendung der Entwurfsgrundsätze vom Bemessen zum zwangsarmen Konstruieren.“

Die wasserrechtlichen Anforderungen an JGS-Anlagen standen im Mittelpunkt der Ausführungen von Dr.-Ing. Thomas Richter, Leiter Technik der InformationsZentrum Beton GmbH. Rund 204 Mio. Kubikmeter Gülle- und Gärreste fallen jährlich in den rund 300.000 landwirtschaftlichen Betrieben in Deutschland an. Gleichzeitig unterscheidet sich das landwirtschaftliche Bauen deutlich von anderen Baubereichen, denn die Politik übt starken Einfluss auf die Tierhaltungsverfahren und damit auch die Bauweisen aus. Die mechanischen, chemischen und Witterungsbeanspruchungen von Bauwerksteilen im Bereich von Futter(säuren), Silagesickersäfte, Gülle, Festmist und Biogas sind extrem hoch.

Nicht nur in Zeiten der Hochkonjunktur steigt die Nachfrage nach Baustoffen mit schneller Gebrauchstauglichkeit. Dabei geht es auch um die, dem jeweiligen technologischen Bauablauf und der vorgesehenen Nutzung angepassten Festigkeitsanforderungen. Am Beispiel der Anforderungen aus dem Verkehrswegebau sowie des Hochbaus zeigte Benjamin Sell, Application Engineer Cement & Concrete der CEMEX Zement GmbH, entsprechende Lösungsmöglichkeiten mit Promptis auf. Diese Baustofflösungen, so Sell, können auf das jeweilige Anforderungsprofil (Steigerung der Produktivität von Betonfertigteilwerken, frühe Verkehrsfreigabe oder kurze Schalfirsten) abgestimmt werden. Der damit verbundene technologische und/oder wirtschaftliche Vorteil für den Kunden ist durch geeignete Kontrollmaßnahmen nachzuhalten.

Betone sollen mit möglichst hoher Wahrscheinlichkeit während der geplanten Nutzungsdauer die an sie gestellten Anforderungen erfüllen. Eine Kombination aus verschiedenen – teilweise sich überschneidenden – betontechnologischen Maßnahmen soll sicherstellen, dass das System letztendlich dauerhaft ist. Am Beispiel Brückenkappen, die verschiedenen Belastungen wie Frost-Tausalz-Angriff auf den Beton, Chloridangriff auf die Bewehrung und Alkalieintrag von außen ausgesetzt sind, zeigte Dr.-Ing. Katrin Bollmann, Leiterin des Baustofflabors der CEMEX Deutschland AG, die Komplexität des Lösungsfeldes auf.

Klimaveränderungen sowie der Schutz und die Nutzung natürlicher Ressourcen standen im Mittelpunkt des Beitrags von Christian Kalytta, Produktmanager Transportbeton, zum Thema Dränbeton. Die Versiegelung von Flächen infolge von Baumaßnahmen ist auch vor diesem Hintergrund, ein zentrales Problemfeld. „Beim Bau von Straßen oder der Befestigung von Flächen kann die von CEMEX angebotene Dränbeton-Produktfamilie Pervia® als Trag- oder Deckschicht eine umweltgerechte Lösung bieten“, betonte er. So kann auch beim Auftreten von Starkregen das Regenwasser ungehindert in den Boden versickern, der natürliche Wasserkreislauf bleibt erhalten. Als Tragschicht sichern Dränbetone die bauseitige Ableitung von Grund- oder Oberflächenwasser. Beim Bau der BAB 100 in Berlin kommen beispielsweise ca. 30.000 m³ Dränbeton als Tragschicht zum Einsatz.

Als aktuelles Beispiel der internationalen Produktentwicklung von CEMEX wurde „neogem“ vorgestellt, ein Premiumprodukte aus dem Geschäftsbereich Mineralische Rohstoffe. „neogem®-Produkte schaffen besonders günstige Bedingungen im Sportbereich“, erläuterte Maximilian Stalinski, Regionalleiter Mineralische Rohstoffe Nord. „Sie ermöglichen neue Gestaltungsideen im Garten- und Landschaftsbau und werden in verschiedenen industriellen Bereichen eingesetzt.“

Eine umfangreiche Ausstellung gab den Teilnehmern des CEMEX BetonForum die Gelegenheit, sich über das CEMEX-Produktangebot zu informieren und in einen regen Gedankenaustausch mit den anwesenden Experten zu treten. Das BetonForum 2019 wird in Hamburg (21.02.2019), Potsdam (21.03.2019) und München (11.04.2019) stattfinden.